3 étapes clés pour choisir un système de géolocalisation indoor

Partager l'article

Sommaire

Partager l'article

1. Comprendre les grandes familles de technologies de géolocalisation indoor

Première étape : faire un état des lieux des solutions existantes. Attention, il ne s’agit pas de devenir expert de chaque protocole radio ou type d’antenne, mais de cerner les grandes familles technologiques qui structurent le marché.

On peut les regrouper en six grands ensembles :

- Le GNSS (Global Navigation Satellite System) : Il s’agit de signaux émis par des constellations de satellites telles que GPS (État-Unis), Galileo (Europe), GLONASS (Russie, Beidou (Chine).

- Les réseaux de communication : Il est possible d’utiliser les réseaux de communication (Wi-Fi, 5G, LoRaWAN…) pour calculer une position.

- Les technologies optiques : utilisent des caméras, capteurs LiDAR ou infra-rouges pour déterminer une position.

- Les systèmes inertiels : permettent d’estimer une position en analysant les mouvements d’une personne ou d’un objet en utilisant le champs magnétique de la terre.

- Les systèmes de maillage (Mesh) : constitués d’un ensemble de noeuds interconnectés (capteurs, objets connectés etc…) qui communiquent entre eux pour établir une position.

- Les technologies de radio locale (UWB, RFID, BLE etc) : reposent sur l’émission de signaux radio detectés par des capteurs mobiles qui calculent alors la position

Téléchargez notre guide pour accéder à un comparatif détaillé de ces technologies.

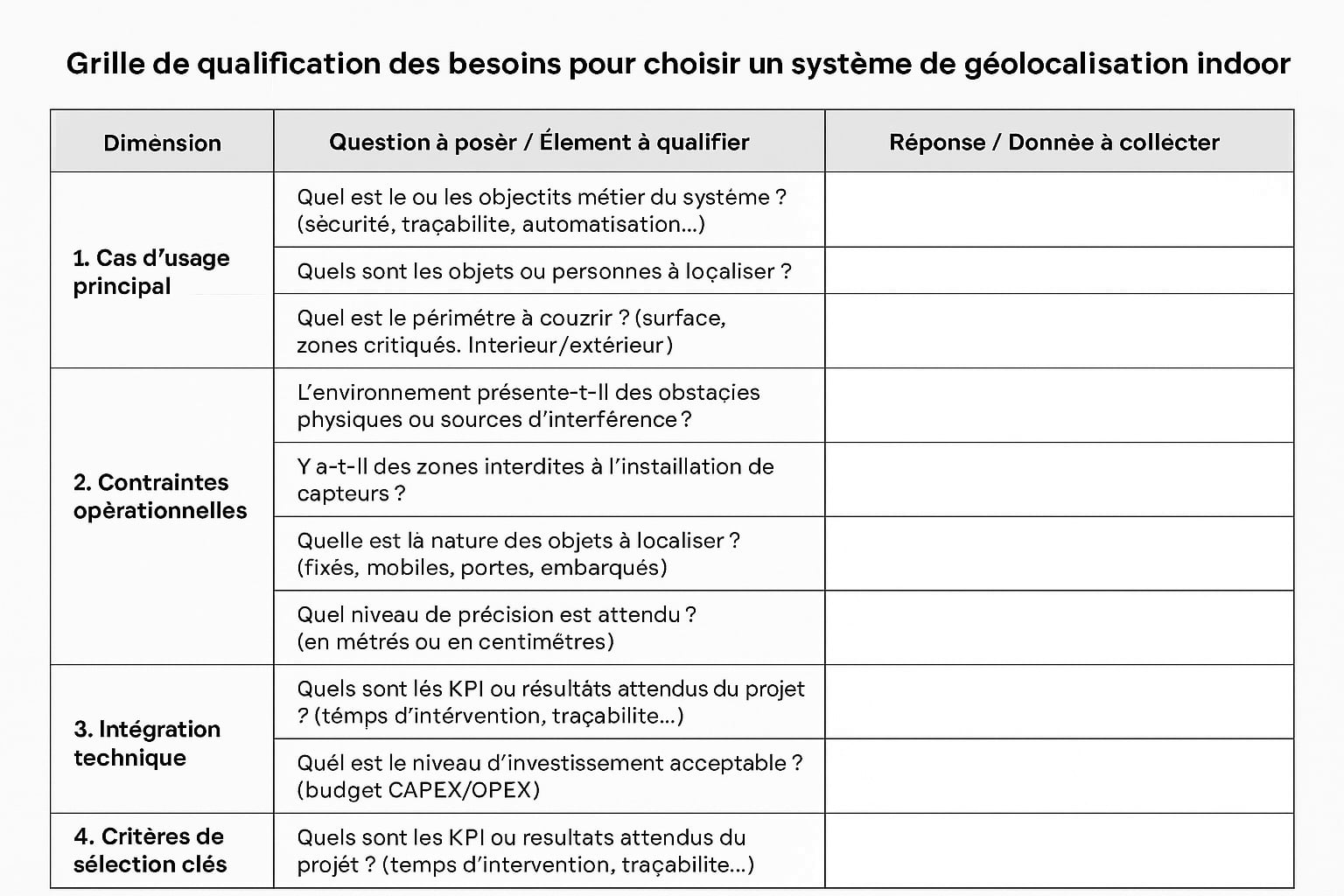

2. Qualifier les besoins métier et formaliser les contraintes opérationnelles

Une erreur fréquemment observée dans les projets de géolocalisation indoor consiste à partir d’une solution technologique avant d’avoir rigoureusement défini les usages cibles. Or, dans un environnement industriel, les cas d’usage sont hétérogènes et exigent des réponses techniques très différenciées.

Voici quelques exemples typiques :

Sécurisation des opérateurs isolés : la solution devra garantir une localisation en temps réel, une couverture intégrale du site (y compris zones sensibles ou isolées), et une fiabilité sans interruption.

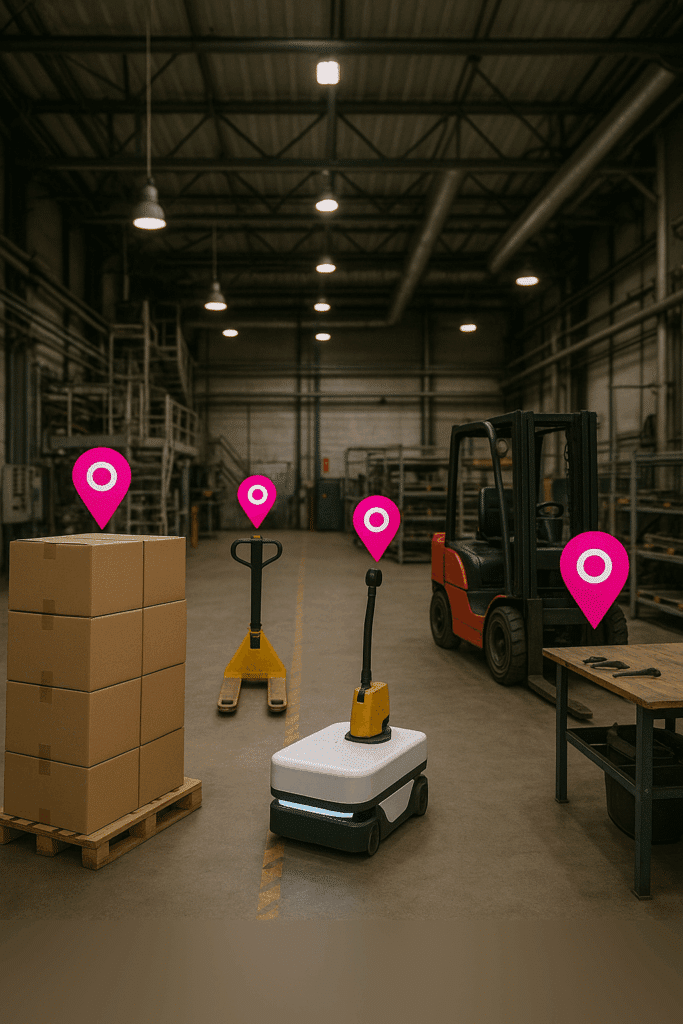

Automatisation des flux intralogistiques (AGV, cobots, exosquelettes) : la priorité est donnée à la précision dynamique, à la faible latence et à la capacité à fonctionner en environnement perturbé (structures métalliques, fortes densités d’équipements mobiles).

Traçabilité des équipements et outillages mobiles : les balises doivent être compactes, robustes, autonomes sur des périodes prolongées, et capables de restituer des données de localisation exploitables à une granularité fine.

Au-delà des cas d’usage, plusieurs dimensions opérationnelles doivent être évaluées :

Contraintes environnementales : présence d’obstacles physiques, d’étages, de zones non couvertes ou de matériaux perturbateurs (liquides, métaux, poussières industrielles).

Nature des objets à localiser : éléments fixes ou mobiles, portés par des personnes ou intégrés à des équipements roulants, usage intérieur/extérieur.

Exigences de rafraîchissement des données : fréquence des mises à jour, tolérance aux délais, criticité de l’information en temps réel.

L’ensemble de ces paramètres doit être formalisé dans un cahier des charges fonctionnel clair, qui servira de base objective à toute analyse de faisabilité et à la consultation des fournisseurs.

Téléchargez la version Excel de cette grille pour qualifier vos besoins projet en quelques minutes.

3. Intégrer la solution de géolocalisation à votre écosystème numérique et industriel

Dans un environnement industriel modernisé, une solution de géolocalisation indoor ne peut être considérée comme un bloc fonctionnel isolé. Elle doit s’inscrire dans une architecture IT/OT cohérente, interopérable, et scalable, en lien avec les systèmes existants (ERP, MES, WMS, GMAO, plateformes IoT…).

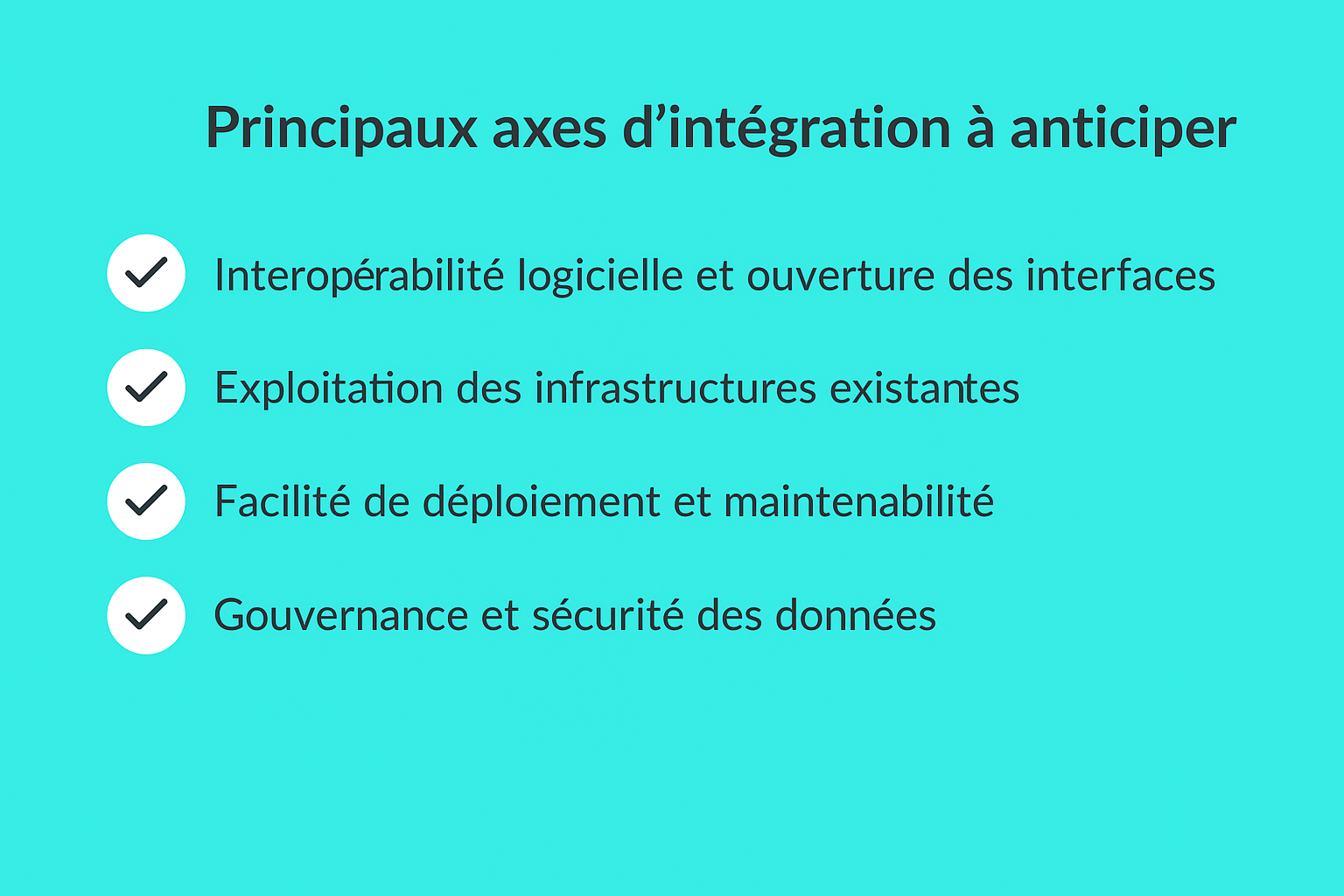

Principaux axes d’intégration à anticiper :

Interopérabilité logicielle et ouverture des interfaces : vérifiez l’existence de connecteurs standard (REST API, MQTT, OPC UA, etc.) permettant une intégration fluide avec vos outils métier. Une documentation API claire et des protocoles d’échange normalisés sont des prérequis pour éviter les développements spécifiques coûteux.

Exploitation des infrastructures existantes : certaines solutions peuvent tirer parti de réseaux déjà déployés (Wi-Fi, LoRaWAN, 5G privée, etc.), réduisant ainsi les coûts d’infrastructure et les délais de mise en œuvre.

Facilité de déploiement et maintenabilité : portabilité du système sur plusieurs sites, compatibilité avec vos standards IT, capacité de supervision à distance, cycles de maintenance prévisibles… Autant de critères qui conditionnent la viabilité opérationnelle du projet sur le long terme.

Gouvernance et sécurité des données : il est impératif d’évaluer les modalités de collecte, de traitement et d’hébergement des données de localisation. Chiffrement, conformité RGPD, stockage on-premise ou cloud souverain doivent être arbitrés selon vos exigences en matière de cybersécurité et de souveraineté numérique.

Pour aller plus loin :

Un audit technique préalable est fortement recommandé. Il permet d’identifier les points d’ancrage dans votre architecture existante, d’évaluer les éventuels verrous techniques et de chiffrer les coûts réels d’intégration (matériel, logiciel, interfaçage, formation, support).

Cet article pourrait également vous intéresser

Les 5 tendances qui façonnent l’asset tracking industriel en 2026

Sources et liens utiles

- https://www.wheere.com/telecharger-guide-comment-choisir-son-systeme-de-geolocalisation-indoor-en-2025/

- https://www.voxlog.fr/actualite/6307/automatisation-assurer-une-fluidite-parfaite-de-tous-les-processus-cles-en-intralogistique

- https://www.gridpak.com/les-avancees-fascinantes-de-la-technologie-de-geolocalisation-indoor/

Vous avez aimé ?

Partagez-le et découvrez d’autres articles qui pourraient également vous plaire !

- News

- News

- Articles